【原创视频】传奇股民“杨百万”走了,十年前接受扬子晚报采访时曾说:别人割肉,你接过来要能变“蹄髈”

{{sourceReset(detailData.source)}}{{dynamicData.sub_info.subject_name}} 紫牛新闻

{{wholeTimeFilter(detailData.happen_time)}} {{numFilter(detailData.review_count)}}次阅读

{{numFilter(detailData.review_count)}}次阅读

据新华社客户端6月14日消息,有着“中国第一股民”之称的职业投资人杨怀定于6月13日离世,享年71岁。

1988年,38岁的杨怀定辞去上海铁合金厂仓库保管员的工作,用两万元人民币积蓄开始“平民证券投资者”生涯,并创下多项股市“第一”,成为中国股市的传奇股民。

2010年12月,作为扬子晚报25周年感恩行动之一,“杨百万”曾受邀到南京给股民读者做演讲。扬子晚报记者因此得以专访到“杨百万”,并近距离感受这位“第一股民”的传奇。

撰稿:扬子晚报/紫牛新闻记者 马燕

摄影:扬子晚报/紫牛新闻记者 范晓林

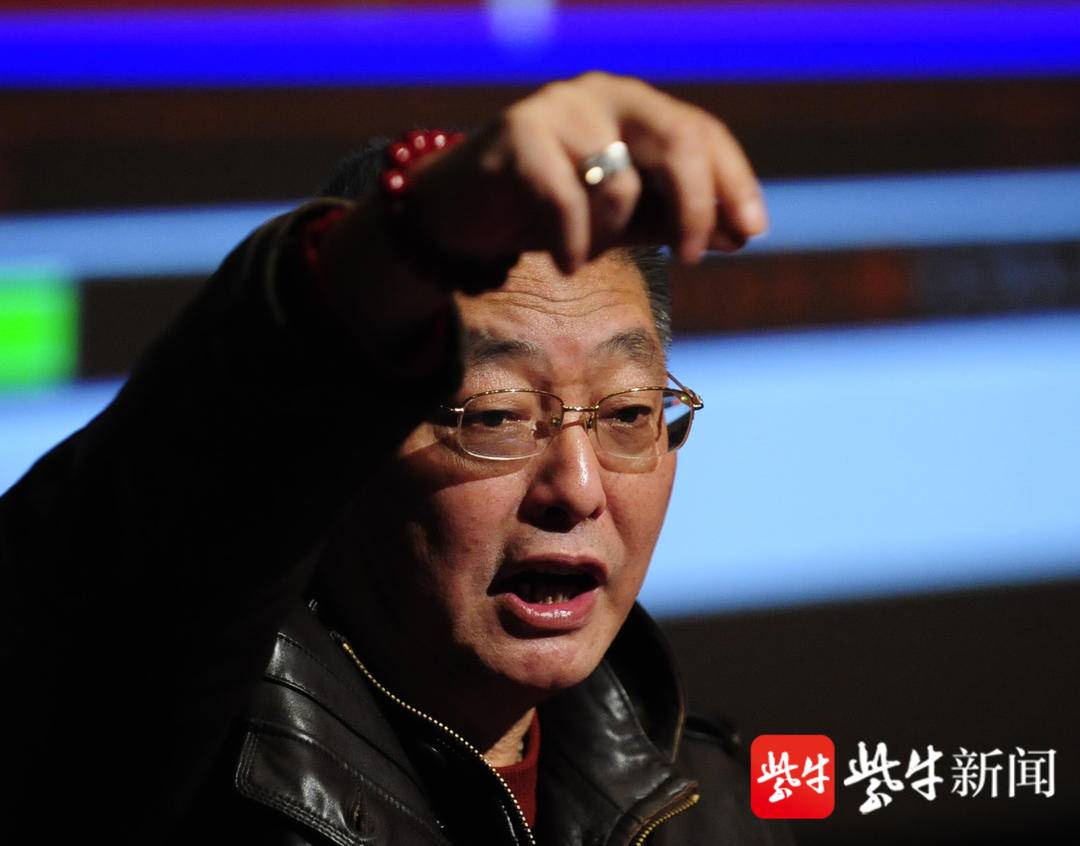

传奇股民“杨百万”10年前曾接受扬子晚报采访 图源:扬子晚报

【股海风云】

个人成功与时代背景分不开

“杨百万”本名杨怀定,自称“散户工会小组长”,有“中国第一股民”之称。1988年投身于国库券交易,1990年进入股票市场,是中国证券市场最早的参与者、实践者和见证者,有着多项股市“第一”,比如是第一个从事大宗国库券异地交易的个人,第一个到中国人民银行咨询证券的个人,第一个从保安公司聘请保镖的个人……

2010年的“杨百万”。 范晓林 摄

当年主动扔掉国营企业“铁饭碗”后,杨怀定从异地买卖国库券中赚到“第一桶金”,并开始投身股市。因为每天进出资金达到上百万元,他被冠之以“杨百万”的称号,成为股市风云人物。

在2010年12月接受扬子晚报记者专访时,“杨百万”跟记者回忆了这段传奇往事。

1988年,国库券流通放开,上海成为试点城市之一。“杨百万”回忆,当时消息在报纸上是全公开的。那为什么有人想到了有人没想到?这位老人像小孩似的得意地笑着说,“那是他们生活经验没我足!”他进一步说,“青菜萝卜价格全国都不一样,国库券价格能一样吗?”这个想法让他兴奋异常,并立刻着手行动,打听到合肥的国库券价格低,上海卖得高。

从想到,到做到,还不是“杨百万”的杨怀定吃了不少苦——当时上海到合肥的火车,单趟要12个小时。最忙的一次,他七天七夜没合眼。上海晚上发车,天亮到合肥,马上到证券公司买上国债,然后合肥晚上发车,到上海天亮,再从车站直接到证券公司高价抛掉……周而反复,从而赚到人生“第一桶金”。

尽管最初的成功有一定偶然性因素,但细细回想,“杨百万”认为,他的个人成功,与大时代背景分不开。“如果当时不是改革开放,我这就是‘投机倒把’。碰到改革开放,我这就是靠智慧赚钱,是英雄。”“杨百万”记得,当时即便报纸公开报道他后,好多人还是怕的,认为是“投机倒把”,“他们就是没跟上形势,错失了发展良机。”

在当年接受扬子晚报记者专访时,“杨百万”也多次提到:“成功是时代的机遇”、“现在机会比以前多!”

【股市语录】

别人割肉你接来要变“蹄髈”

在2010年的演讲中,60多岁的“杨百万”熟练使用电脑,频频从中调出以往数次在顶或底部将临时接受媒体采访的报道,并投影到屏幕上,其中就有2007年5月20日扬子晚报的报道:《杨百万预警:股市要见顶》——10天后的“5·30”,股市就直落930点。杨百万还坦言,“我祖籍江苏,对家乡人,肯定说真话。”

2010年的“杨百万”。 范晓林 摄

“杨百万”的“秘笈”究竟是什么?用他自己的话说,大道至简,真是几句话就可讲完:找准时机,比找到个股更重要。找到了大顶和大底,再结合资金流向观察,选择出合适的个股,耐心持有,一年甚至几年只炒一两只,就可“少劳多得”。如果不学习、不研究,不判断底部和顶部,只知道跟风频频换股,就会炒得越多,亏得越多,是为“多劳少得”。

看到“杨百万”来到现场,当时的股民们都很激动,都想问问“黑马”,但“杨百万”风趣地说,自己不是股评家,不能讲个股。他建议股民,低迷行情中要抓紧学习。

股民在听“杨百万”演讲。 范晓林 摄

“杨百万”自称初中文化,但炒股很多年,综合水平也相当于博士。他演讲时,“包袱”、“语录”不断:

*人家割肉,你接来,一接就是蹄髈。加把花椒加把盐,就变成金华火腿。

*底部是等出来的,不是找出来的。找找不到的。

*股民像韭菜一样,一茬割掉了就又来一茬。你不趁着行情低迷好好研究学习,下一波行情来了最先割掉的就是你。学习了下次套住的就不是你,你就可以赚到钱。

*有的股民想不清战术,很盲目。结果短线做成中线,中线做成长线,长线最后成贡献。

*1993年的股民与现在的股民,心态是一样的。你说涨,他鼓掌。你讲跌,他拿眼睛这样看着你(白眼)。

【经验教训】

炒股不能想歪门邪道

“其实股民进股市,一辈子能抄3个大顶,3个大底,就足够了。”而之所以这么简单的道理,却没多少人能坚持住,归根结底还在于人性的弱点:贪婪与恐惧。

2010年的“杨百万”。 范晓林 摄

就这么简单?看着股民读者们有些诧异的眼神,“杨百万”坦言,有不少股民见到自己第一句话就是:“杨百万啊,我可是看着你的名字炒股的,怎么你就是赚,我就是亏呢?”他说自己听到这些话感觉很难受。可道理就这么简单,谁能更好学习、研究,谁能战胜人性弱点,谁就在股市常青。

“杨百万”直言,不少人被股市“淹没”了。他痛惜地说,亲眼目睹了很多人倒下,“淹没”在股市,“淹没”在自己的人性弱点里。

他介绍,南京一个大户,已有上亿元身家,拿股票去找银行贷款,假称投资企业。结果亏了,还不上钱,锒铛入狱。上海一个大户,在有7000万资金的时候,曾想找他当顾问,说只要“杨百万”帮他做一次庄,挣到1个亿他就不做了,被“杨百万”推辞。后来这个人赔了。

“杨百万”介绍,其实不仅这些大户,在贪婪与恐惧面前,散户也一样难抵诱惑。他反复强调,自己多年来的所见所感可以总结出:炒股不能想歪门邪道,就得有多少钱,办多少事;不要为错过一次机会而后悔。“钱赚不完的,但亏能亏完”。

当年的“杨百万”告诉记者,跟早年穷则生变的原动力不同,现在钱对他而言已经不是问题,与股民见面、分享,是他最大的乐趣。“就像别的老人养宠物,我的爱好就是炒炒股,还可以防止老年痴呆。”他幽默地说。

那么,“杨百万”身家到底多少?炒的是哪几只股?“这可是隐私,不能说。”不过,当时的他跟记者介绍,即便不炒股,每周打打新股,由于资金量大,也能屡屡中签,收益也有2、3万。而作为普通老人,他觉得一个月花5000元也差不多了,“我不贪。”

媒体曾披露过,“杨百万”有个孙子叫“杨线”(谐音“阳线”),小名就叫“涨停板”。当日的采访中,“杨百万”告诉记者,孙子确实叫杨线,当时在上小学。“杨百万”还说,将来孙子要不要炒股,由他自己去选择,现在还是小孩子,那就让他尽情玩。

【记者手记】

大道至简

战胜“贪婪与恐惧”

“杨百万”的传奇画上句号,着实让人唏嘘感叹。

回忆起十年前的采访,扬子晚报记者的第一印象是,这位老人真健谈啊!由于时间关系,当时的采访有一部分是在午餐的饭桌上完成的。“杨百万”妙语不断,记者记录到手酸。“人家割肉,你接来,一接就是蹄髈。”这句话,就是在那时记下来的。而摄影记者的近距离感受,是这位传奇人物的表述“很接地气”。

时隔十年,再次回忆起这句话,“杨百万”的生动表情如在眼前。这句话确实体现了他的理念“大道至简”,也展现了投资中不可或缺的逆向思维,即战胜“贪婪与恐惧”。

正如新华社客户端报道所言,1988年,杨怀定开始“平民证券投资者”生涯的时候,新中国资本市场尚处于萌芽状态,大多数人对于股份制改革和股票交易知之甚少。此后,随着中国股市规模快速扩张、机构投资者队伍不断壮大,以“杨百万”为代表的一批个人大户开始逐渐退出中心舞台。不过,作为中国股市培养的“草根英雄”,杨怀定并未淡出公众视线。

从“全世界最小的市场”起步,新中国股市用了短短30年时间跻身全球股票市场“第一阵营”。杨怀定不仅和数以亿计的中国股民一道见证了这一过程,也从中获得“红利”。

“杨百万”曾说,对他而言炒股已经不是一种生存需要,不是职业,所以他从来没有过退休的打算。如今,这位传奇人物悄然离世,实现了他将股市投资作为“一生事业”的梦想。

“杨百万”一路走好!

校对 李海慧

编辑 : 郭凤

更多内容请打开紫牛新闻, 或点击链接